Chirurgie de l'orbite

Découvrez les principales pathologies orbitaires prise en charge : maladie de Basedow (orbitopathie dysthyroïdienne), tumeur de l'orbite, traumatologie orbitaire, fenestration des gaines du nerf optique

Orbitopathie dysthyroidienne (maladie de Basedow)

L'orbitopathie dysthyroïdienne constitue la forme extrathyroïdienne la plus fréquente de la maladie de Basedow. L'orbitopathie dysthyroïdienne est généralement associée à une hyperthyroïdie dans 90 % des cas, une hypothyroïdie dans 5 % et une euthyroïdie (hormones thyroïdiennes normales) dans 5 % des cas.

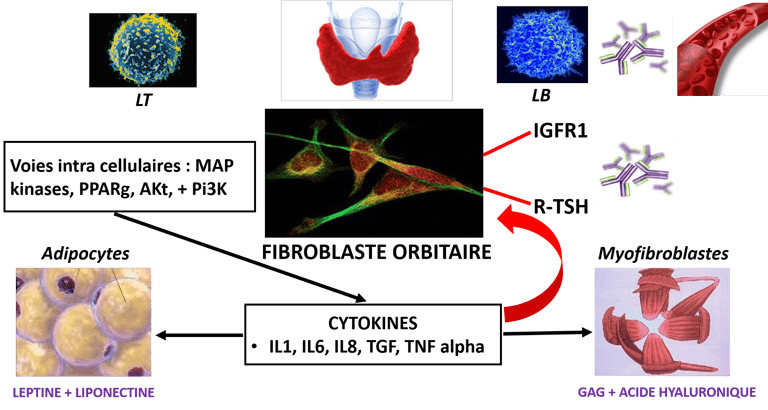

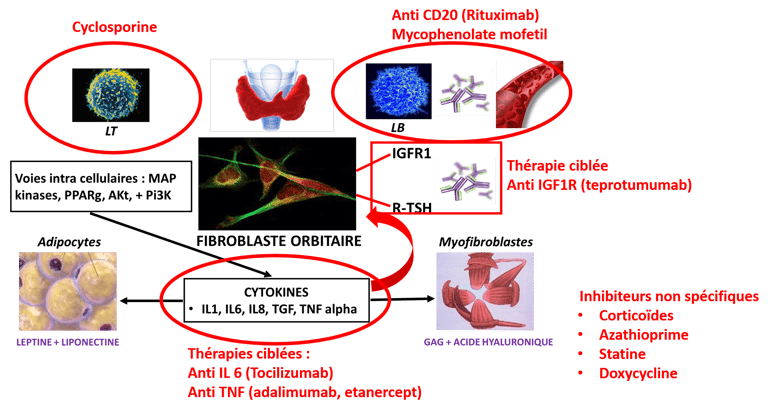

Des autoanticorps sécrétée par la thyroïde vont venir se fixer sur les tissus périoculaire et notamment le fibroblastes orbitaire. Les conséquences sont une sécrétion intraorbitaire de cytokines inflammatoires (médiateur de l'inflammation). Ces cytokines pourraient être responsables d'un œdème ainsi qu'une d'une augmentation du volume graisseux. L'orbitopathie dysthyroïdienne touche principalement les femmes avec 2 pics d'incidence entre 30 et 40 ans et après 60 ans. Il s'agit d'une maladie auto-immune d'une durée de 18 à 24 mois en général.

Les principaux symptômes ophtalmologiques sont une rétraction palpébrale, une exophtalmie (protrusion en avant des yeux), des troubles des muscles oculomoteurs pouvant être responsable d'une diplopie (vision double), d'un œdème et d'une hypertrophie graisseuse au niveau des paupières. Une altération de la qualité de vie est possible en raison de l'atteinte de la surface oculaire avec notamment développement d'une kératite avec photophobie et douleur. Dans certains cas, l'orbitopathie dysthyroïdienne peut présenter des signes de gravité à type d'ulcère de cornée, de compression du nerf optique ou d'hypertonie intraoculaire non contrôlable.

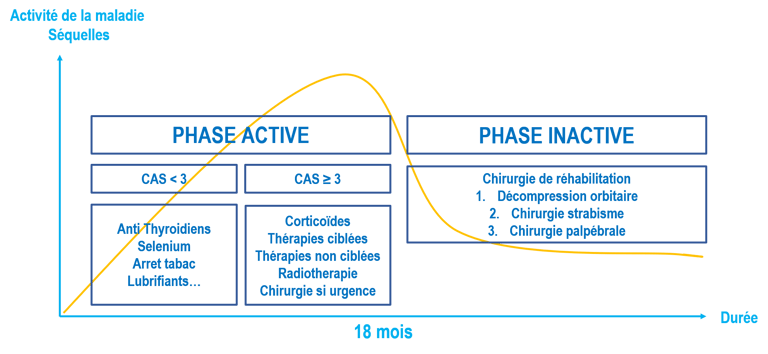

On distingue les orbitopathies dysthyroïdiennes actives ou inflammatoires (score d'activité clinique ≥3) qui nécessiteront l'administration rapidement d'un traitement anti-inflammatoire spécialisé délivré dans un centre tertiaire de référence. Dans de rares cas, un traitement chirurgical en urgence (décompression orbitaire) peut s'avérer nécessaire. Les orbitopathies dysthyroïdiennes inactives ou séquellaires ne nécessitent pas de traitement anti-inflammatoire mais uniquement un traitement chirurgicale de réhabilitation périoculaire.

Le traitement de l'orbitopathie dysthyroïdienne repose avant tout sur un strict équilibre thyroïdien réalisé par les collègues endocrinologues. Un sevrage tabagique est absolument indispensable. L'utilisation de la cigarette électronique ou du cannabis ont également été associée à une aggravation de l'orbitopathie dysthyroïdienne. Une supplémentation orale en SÉLÉNIUM pendant 6 mois peut parfois être bénéfique. L'utilisation de larmes artificielles et de pommade ophtalmique peuvent permettre de soulager les symptômes oculaires.

En cas d'orbitopathie minime, une prise en charge par votre ophtalmologiste traitant est suffisante. En cas d'orbitopathie dysthyroïdienne modérée à sévère, une prise en charge dans un centre tertiaire de référence bénéficiant d'une expertise multidisciplinaire est recommandée (recommandation du consortium européen EUGOGO).

La prise en charge dépendra du caractère actif ou inactive de l'orbitopathie dysthyroïdienne.

En cas d'orbitopathie active ou inflammatoire, un traitement médicamenteux doit être administré. Ce traitement peut consister en des bolus de corticoïdes administrés par voie intraveineuse ou des thérapies ciblées comme le TOCILIZUMAB (anti interleukine 6). Ces traitements permettent une régression efficace des signes d'inflammation (œdème et rougeur périoculaire) mais ne permettent généralement pas de traiter l'exophtalmie ni la rétraction palpébrale. Récemment, de nouvelles thérapies ciblées dirrigées contre le récepteur de l'IGF-1 (Insuline Growth Factor) ont été approuvé aux États-Unis (teprotumumab). D'autres molécules de la même classe thérapeutique sont actuellement en cours de développement (veligrotug notamment). Le CHU de Nice est l'un des seuls centres en France et en Europe à avoir été sélectionnés pour administrer ces nouvelles thérapies ciblées. Grâce à l'aide de nos attachés de recherche clinique au sein du service d'ophtalmologie, le Dr Arnaud MARTEL a pu traiter plusieurs patients avec ces nouvelles molécules prometteuses dans certains cas très sélectionnés. Ses nouvelles thérapie ciblée sont efficaces mais présente certains effets secondaires comme notamment le recours ou prohibitif et la récidive partielle de l'exophtalmie à l'arrêt du traitement.

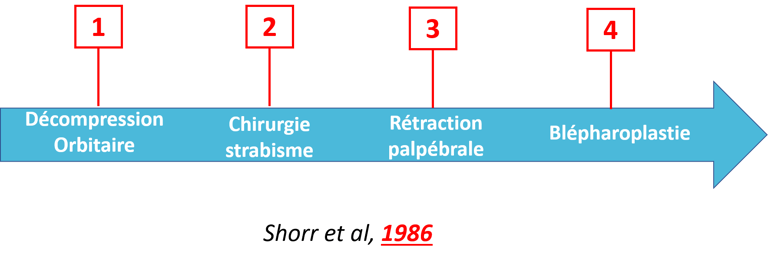

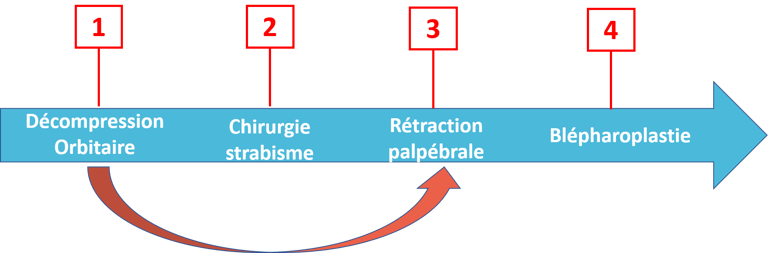

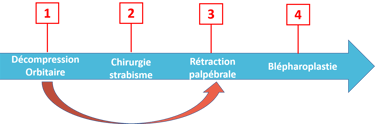

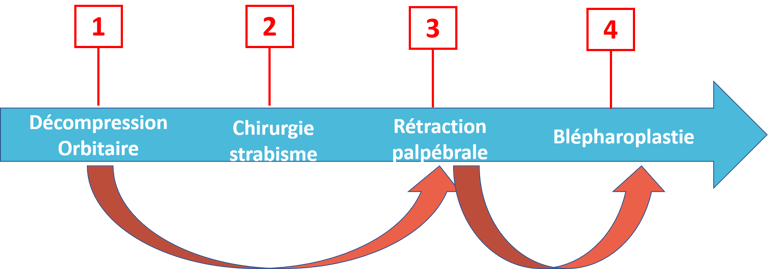

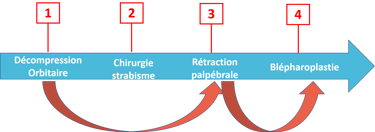

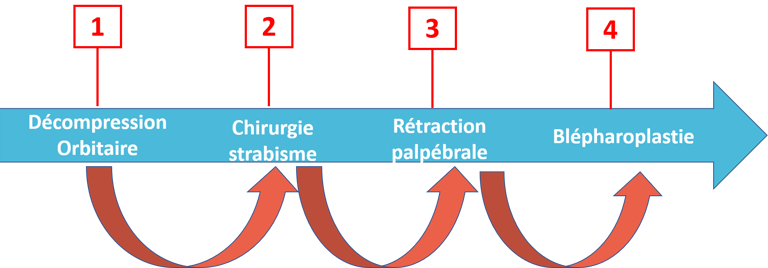

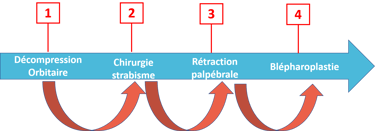

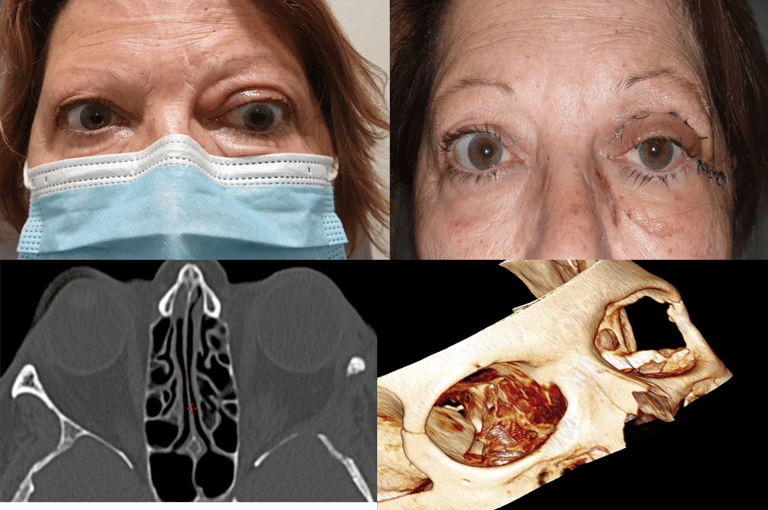

En cas d'orbitopathie inactive et séquellaire, la chirurgie constitue le traitement de référence. Les interventions chirurgicales dépendent des séquelles de la maladie. En cas d'exophtalmie, une chirurgie de décompression orbitaire pourra être réalisée. En cas de strabisme avec diplopie, une chirurgie de strabisme sera réalisée. En cas de rétraction palpébrale, un allongement des paupières sera nécessaire. Enfin, en cas d'excédent cutanéograisseux, une chirurgie à type de blépharoplastie sera proposée. La réalisation de ces interventions chirurgicales suivent un ordre très précis. Il faudra toujours débuter par une chirurgie de décompression orbitaire dans un premier temps, suivie de la chirurgie du strabisme, puis de la chirurgie de la rétraction palpébrale et enfin de la blépharoplastie. Actuellement, plusieurs chirurgiens dont le Dr Arnaud MARTEL réalisent des chirurgies combinées afin de limiter le nombre d'interventions chirurgicales et d'accélérer la réhabilitation fonctionnelle et esthétique des patients.

Physiopathologie de l'orbitopathie dysthyroidienne

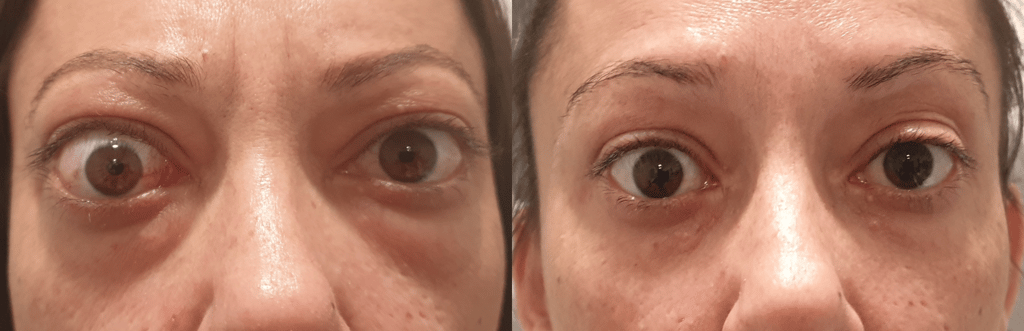

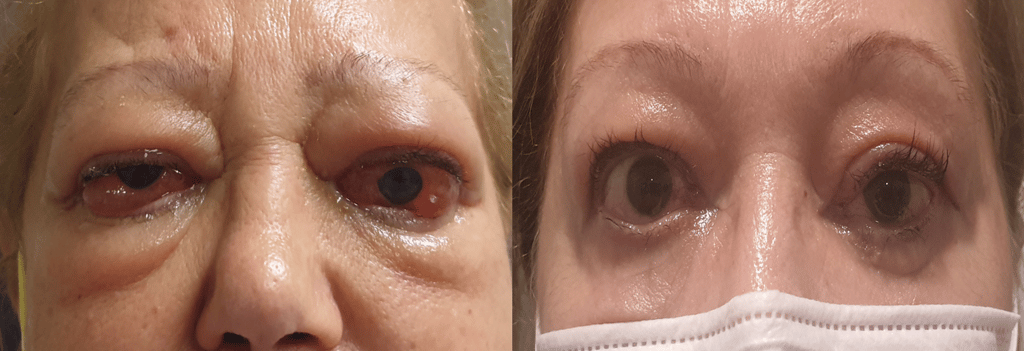

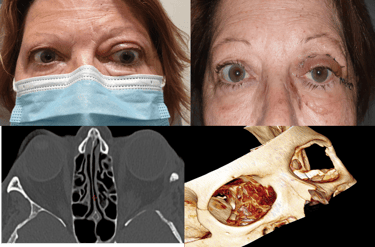

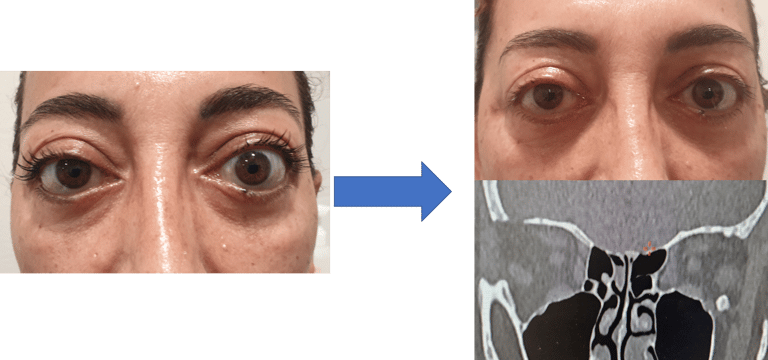

Orbitopathie dysthyroidienne ACTIVE avec CAS = 6/7

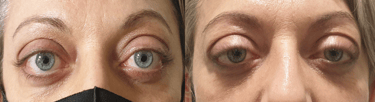

Résultat avec traitement médico-chirurgical

Orbitopathie dysthyroidienne inactive après traitement

Evolution de l'orbitopathie dysthyroidienne selon la courbe de Rundle (toutes les orbitopathies ne suivent pas forcéement cette courbe...)

Traitements disponibles par cible moléculaire

Figure montrant l'évolution d'une prise en charge séquentielle vers une prise en charge combinée

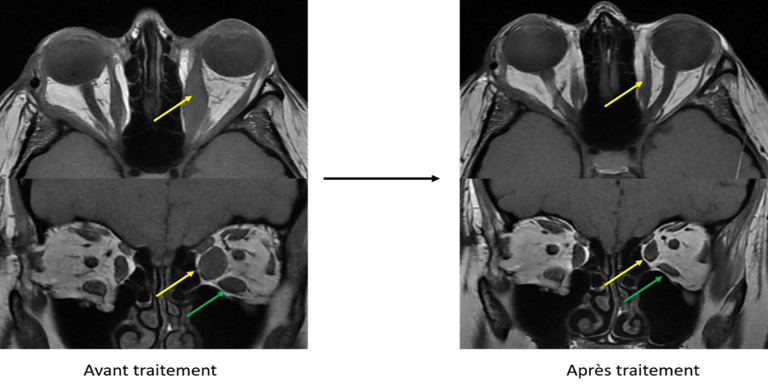

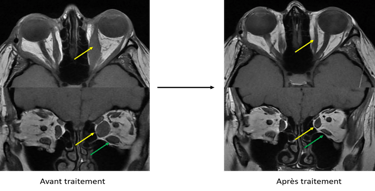

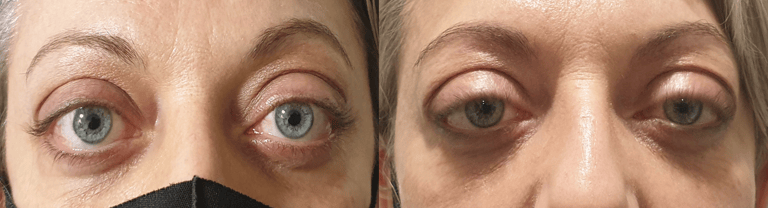

Résultat avant et après administration d'un traitement anti IGF1-R. Regression de l'exophtalmie par regression du volume des muscles oculomoteurs.

Focus sur la décompression orbitaire

La chirurgie de décompression orbitaire et le traitement de référence de l'exophtalmie (protrusion oculaire) dans le cadre de l'orbitopathie dysthyroïdienne. Le principe de la décompression orbitaire est soit d'augmenter le contenant osseux en retirant une partie sélective de l'os orbitaire et/ou de diminuer le contenu orbitaire en retirant de la graisse localisée en arrière de l'œil.

Il s'agit d'une chirurgie efficace et sûre. Le principal risque d'une chirurgie de décompression orbitaire est l'apparition ou l'aggravation d'une diplopie (vision double) binoculaire. Plusieurs voies d'abord chirurgicale ont été décrites : la décompression orbitaire latérale, médiale, inféro médiale, du plancher de l'orbite. La voie d'abord chirurgicale dépendra du degré d'exophtalmie préopératoire mais également de l'urgence. Plusieurs parois osseuses peuvent être opérées dans le même temps opératoire pour augmenter l'efficacité de la décompression. Aujourd'hui, un consensus internationales plaide en faveur de la réalisation de la décompression orbitaire latérale en première intention car cette dernière est associée à un taux très faible de diplopie binoculaire post-opératoire (moins de 5 %).

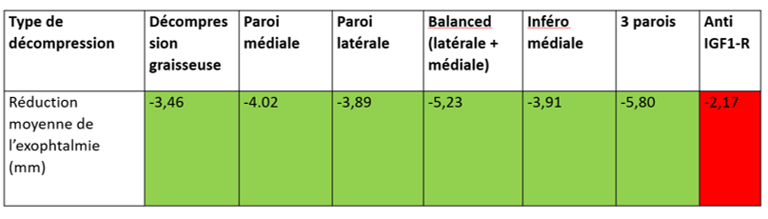

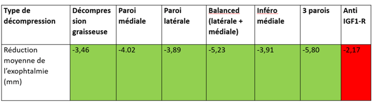

Tableau résumant l'efficacité décompressive de chaque voie d'abord chirurgicale

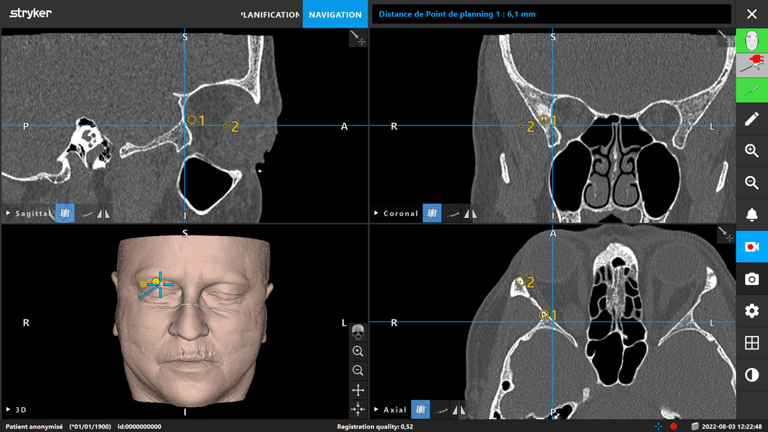

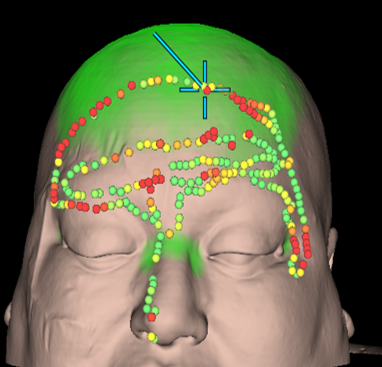

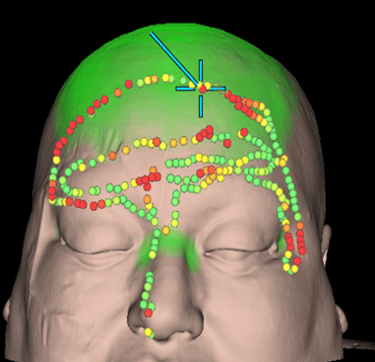

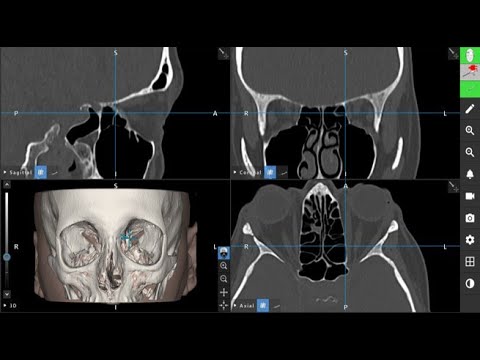

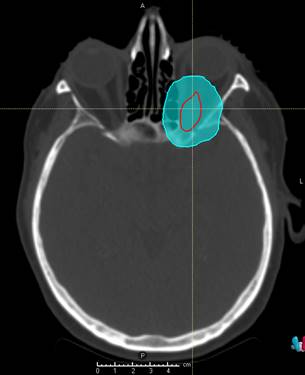

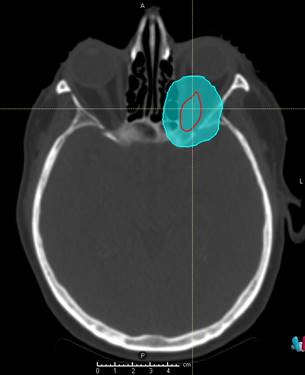

Utilisation d'un système de neuronavigation électromagnétiques au cours d'une chirurgie de décompression orbitaire deux parois (balanced decompression).

En cas d'exophtalmie plus importante, l'association d'une décompression orbitaire latéral et d'une décompression orbitaire médiale (balanced decompression) permet de d'obtenir des résultats satisfaisants en terme de régression de l'exophtalmie avec un taux de diplopie binoculaire acceptable.

Une chirurgie de décompression orbitaire est une intervention réalisée sous anesthésie générale. La durée d'intervention varie entre 1 heure 30 minutes et 4 heures suivant le nombre de parois à opérer. Une hospitalisation d'une nuit est généralement réalisée. Les incisions sont généralement dissimulées dans des ride naturelles ou réalisées à l'intérieur des paupières. Pendant l'intervention, le chirurgien peut s'aider de certains outils technologique tels que la neuronavigation ou des dissecteurs ultrasoniques. Le Dr Arnaud MARTEL réalise systématiquement sa chirurgie de décompression orbitaire à l'aide d'un système de neuronavigation. La neuronavigation correspond à un système GPS permettant chirurgien de mieux se repérer pendant l'intervention. La neuronavigation permet de rendre le geste de décompression orbitaire plus complet mais également plus sûr. Les suites opératoires sont généralement simples. En post-opératoire, des gouttes et de la pommade au niveau des cicatrices sont prescrites ainsi qu'une corticothérapie orale. Les fils sont généralement retirés à une semaine post-opératoire. Il s'agit d'une intervention chirurgicale indolore dans la majorité des cas.

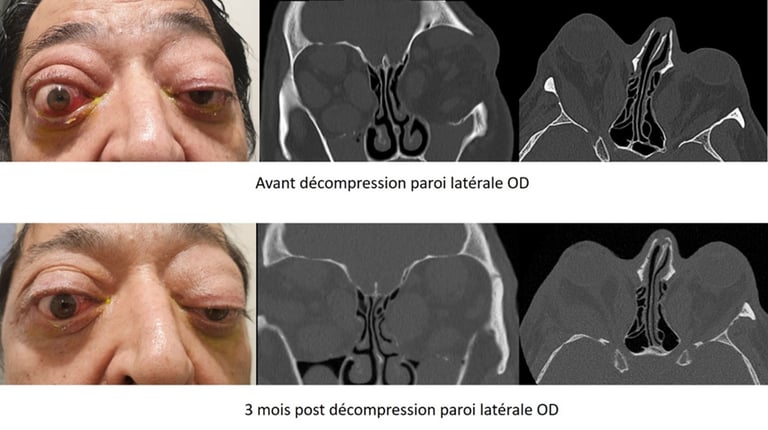

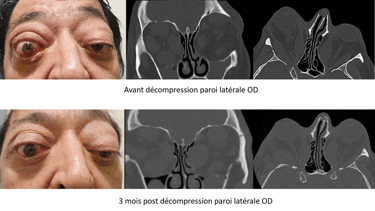

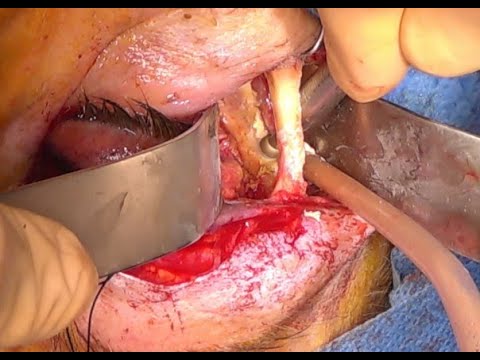

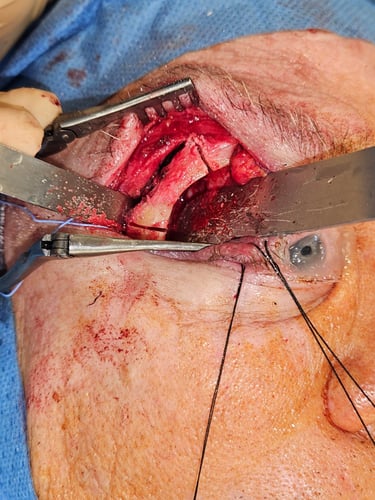

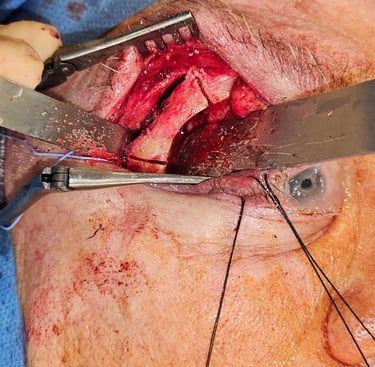

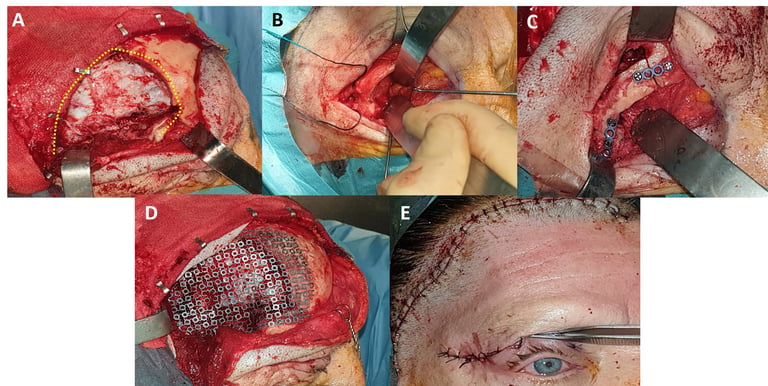

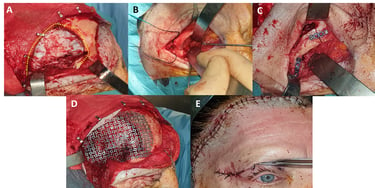

La décompression orbitaire latérale est la chirurgie désormais recommandée en première intention grâce à un taux extrêmement faible de diplopie binoculaire post-opératoire. L'incision est généralement réalisée dans le pli palpébral supérieur ou au niveau du canthus externe. Une chirurgie ab interno ou ab externo peut être réalisée. Dans son expérience, le Dr Arnaud MARTEL privilégie la voie d'abord ab externo car cette dernière permet une meilleure visualisation du trigone sphénoïdal afin d'optimiser les résultats post-opératoires. Le rebord orbitaire latéral peut ensuite être déposé puis reposé secondairement par un système de vis-plaque. Le fraisage de l'os sphénoïde est réalisé avec l'aide d'un système de neuronavigation le plus postérieurement possible jusqu'à exposition de la dure mère si nécessaire. Une ablation sélective de la graisse orbitaire est ensuite réalisée. La fermeture est réalisée par des points séparés qui seront seront retirés à une semaine post-opératoire. La décompression orbitaire latérale permet une régression satisfaisante de l'exophtalmie, en moyenne de 3 à 4 mm. Les principaux effets secondaires sont une hypoesthésie du canthus externe qui sera spontanément résolutive, une oscillopsie, un creux temporal (rare). Le risque de diplopie binoculaire est < 5 %.

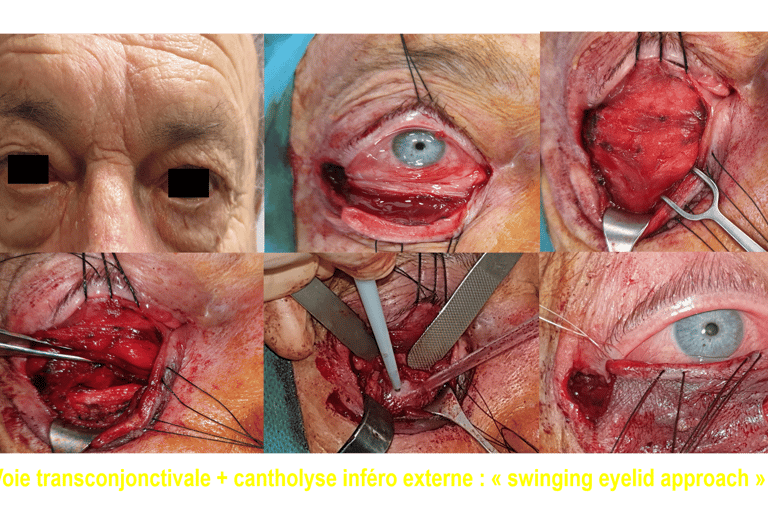

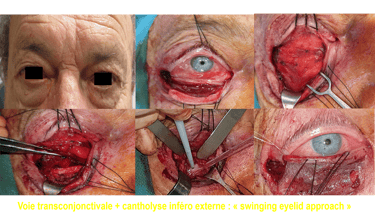

Exemples de décompressions orbitaires latérales

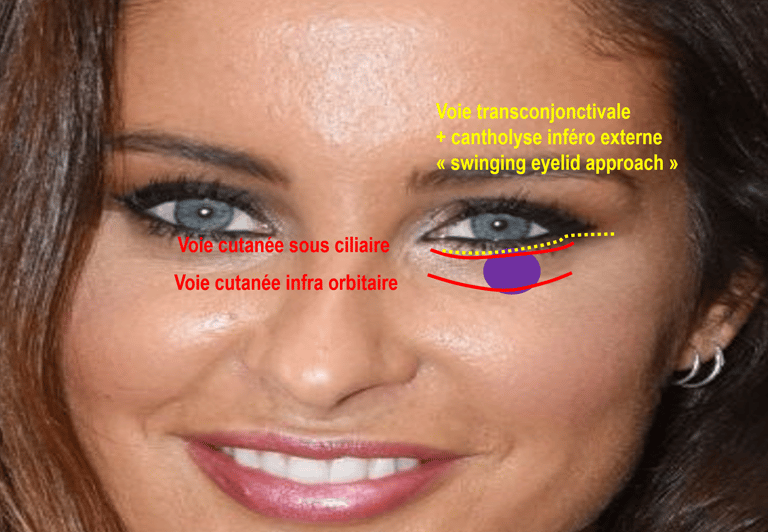

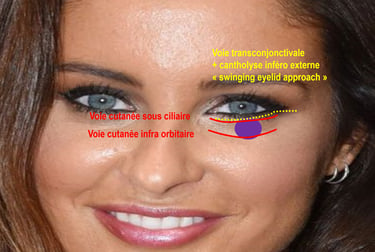

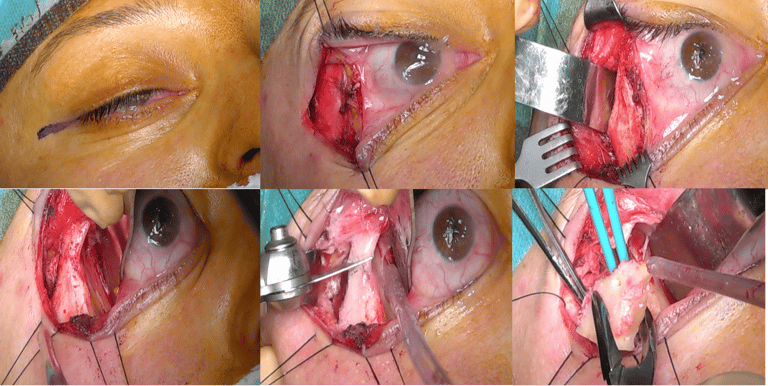

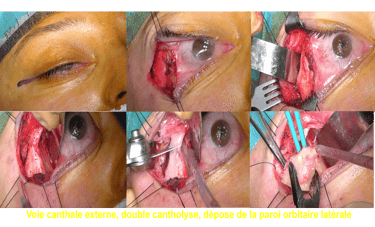

La décompression orbitaire inféromédiale est généralement réalisée en seconde intention en raison d'un risque accru de diplopie binoculaire post-opératoire. Elle demeure cependant le traitement de référence en cas de compression du nerf optique après échec d'un traitement par bolus de corticoïdes. Une voie d'abord mini invasive type "swinging eyelid" est réalisée avec une incision de quelques millimètres au niveau du canthus externe. L'incision est poursuivie à l'intérieur de la paupière inférieure et étendue en dedans par voie rétrocaronculaire. Cette voie d'abord permet une exposition chirurgicale large de la totalité du plancher de l'orbite et de la paroi orbitaire médiale. Ses principaux risques sont l'apparition ou l'aggravation d'une diplopie binoculaire, un hématome par lésion de l'artère ethmoïdale antérieure, une sinusite post-opératoire et une hypoesthésie du nerf infraorbitaire (nerf sensitif au niveau de la joue et des gencives) généralement spontanément résolutif. Le Dr Arnaud MARTEL utilise également un système de neuronavigation pour réaliser cette décompression.

Exemple de décompression orbitaire inféro-médiale. En dedans, la decompression est réalisée en dessous de l'artère ethmoidale antérieure.

L'utilisation de la neuronavigation permet une décompression de la paroi médiale très postérieure par voie rétro caronculaire

En 2025, le Dr Arnaud MARTEL avait organisé une journée consacrée à l'orbitopathie dysthyroïdienne dans le cadre du congrès JOUN (journée d'oculoplastie universitaire niçoise) qui avait permis de réunir plus d'une centaine de participants. Tous les aspects de l'orbitopathie dysthyroïdienne ont été abordés de manière pluridisciplinaire pendant plus de 9 heures !

Vidéo chirurgicale pédagogique sur l'utilisation de la neuronavigation pendant une chirurgie de décompression 2 parois (paroi latérale + médiale)

Vidéo chirurgicale d'une décompression orbitaire paroi latérale ab externo avec conservation du rebord orbitaire latéral

Vidéo chirurgicale d'une décompression orbitaire latérale avec dépose osseuse et fraisage maximal jusqu'à la dure mère. Cette intervention a montré dans la littérature des résultats excellents en terme de réduction de l'exophtalmie sans provoquer de diplopie binoculaire post opératoire.

Les tumeurs de l'orbite

La pathologie orbitaire est extrêmement riche et variée. Plusieurs aspects méritent d'être abordés.

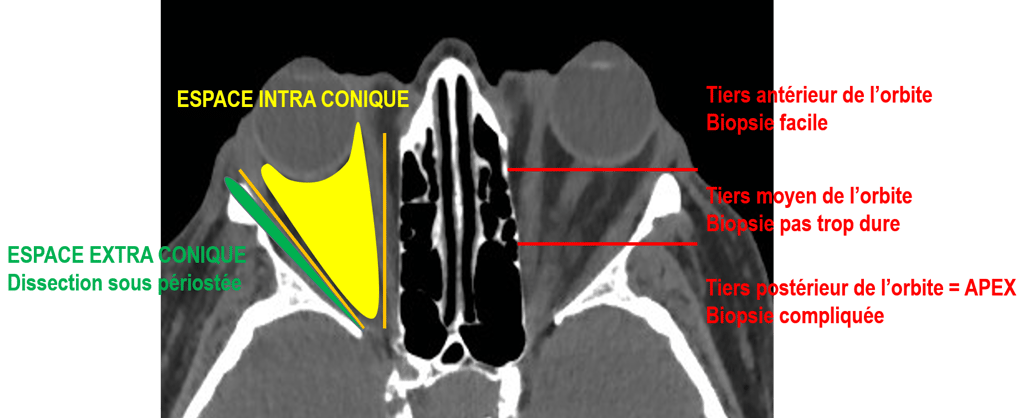

Les tumeurs de l'orbite regroupent les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes (=cancers). Tous les tumeurs peuvent se rencontrer dans l'orbite compte tenu de la diversité des tissus rencontrés (tumeurs nerveuses, lacrymale, musculaire, osseuse, lymphatique...). Les symptômes dépendent de la tumeur. Les tumeurs bénignes évoluent généralement lentement et sont peu symptomatiques. Les tumeurs malignes (cancers de l'orbite) évoluent beaucoup plus rapidement et sont rapidement symptomatiques. Les principaux symptômes d'une tumeur de l'orbite sont l'exophtalmie, la diplopie binoculaire et troubles oculomoteurs, les troubles palpébraux (ptosis, œdème palpébral), les troubles sensitifs (hypoesthésie frontale ou de la joue) et parfois la douleur. La baisse d'acuité visuelle dépendra de la localisation de la tumeur. D'un point de vue anatomique, on distingue les tumeurs intraconiques (situées à l’intérieur du cône des muscles oculomoteurs) des tumeurs extraconiques. De la localisation de la tumeur dépendra la voie d'abord chirurgicale en vue d'une biopsie ou d'une exérèse de la lésion.

Anatomie chirurgicale de l'orbite avec les espaces intra et extraconique et la localisation orbitaire antérieure, intermédiaire et postérieure (apex)

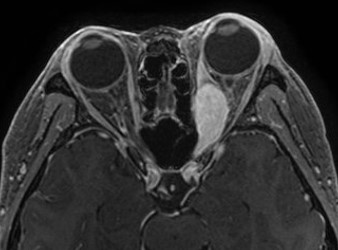

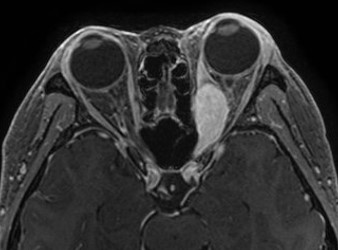

Seule une imagerie orbitaire (IRM +++, scanner) permettra de mieux apprécier la tumeur orbitaire. Dans certains cas, l'IRM permet de faire le diagnostic sans nécessité de biopsie (hémangiome caverneux, méningiomes et gliomes du nerf optique). Dans la majorité des cas, une biopsie ou une exerese de la tumeur sera nécessaire pour établir un diagnostic débuter le traitement. La chirurgie d'une tumeur orbitaire est réalisée sous anesthésie générale en ambulatoire ou courte hospitalisation. La voie d'abord dépend de la localisation tumorale. Les suites sont généralement simples. Dans certains cas, la chirurgie sera suffisante et permettra de guérir le patient. Parfois, des traitements complémentaires adjuvants (radiothérapie, chimiothérapie, thérapie ciblée, immunothérapie) seront nécessaires. Opérer une tumeur de l'orbite nécessite un plateau technique complet (instruments, personnel de bloc opératoire, neuro-radiologues, examen extemporané, navigation, matériel d'ostéosynthèse, endoscopes, embolisation pré opératoire...) et doit être effectué par des chirurgiens rompus à ce type d'interventions. Des prises en charge pluridisciplinaires (ORL, neurochirurgiens) sont parfois nécessaires pour retirer la totalité d'une tumeur envahissant les sinus adjacents ou le cerveau. Une RCP (réunion de concertation pluridisciplinaire) est indispensable et OBLIGATOIRE sur le plan médico-légal. Le Dr Arnaud MARTEL est co-responsable de la RCP d'on-ophtalmologie au CHU de Nice. Le service d'ophtalmologie du CHU de Nice constitue un des deux centres de référence en France dans les tumeurs oculaires et péri oculaires. Le service d'ophtalmologie a crée (Dr Nahon, Pr Baillif) le DOON (département d'onco-ophtalmologie Nicois). Le lecteur est amené à consulter le site internet du DOON pour de plus amples informations sur les tumeurs oculaires, de la conjonctive, des paupières et de l'orbite : https://www.cancerdesyeux.fr/doon-onco-ophtalmologie-nice/

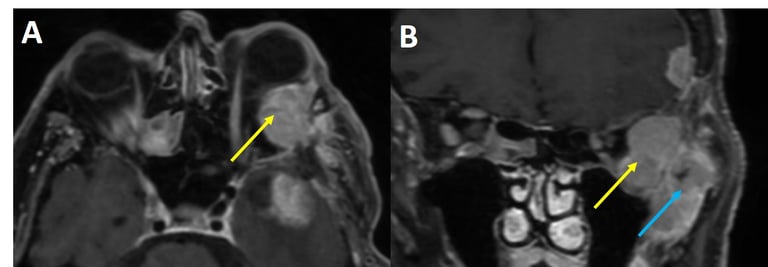

Exemples de tumeurs de l'orbite sur IRM : méningiome sphéno-orbitaire, tumeur fibreuse solitaire

Exemples de voies d'abord chirurgicales personnalisées en fonction de la localisation de la tumeur orbitaire

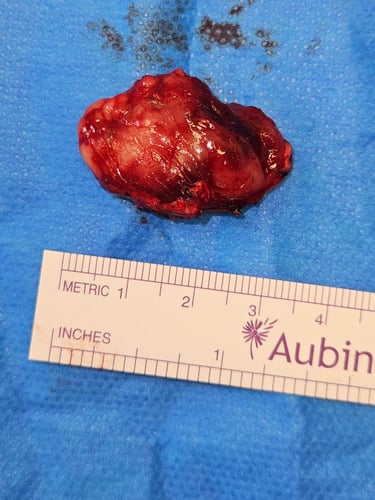

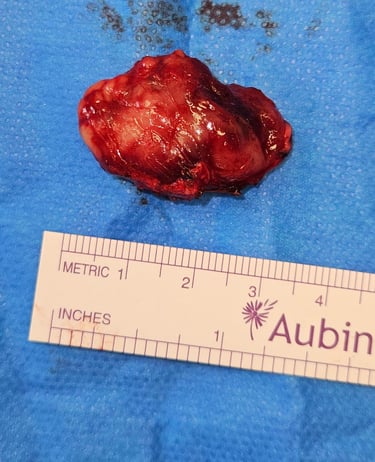

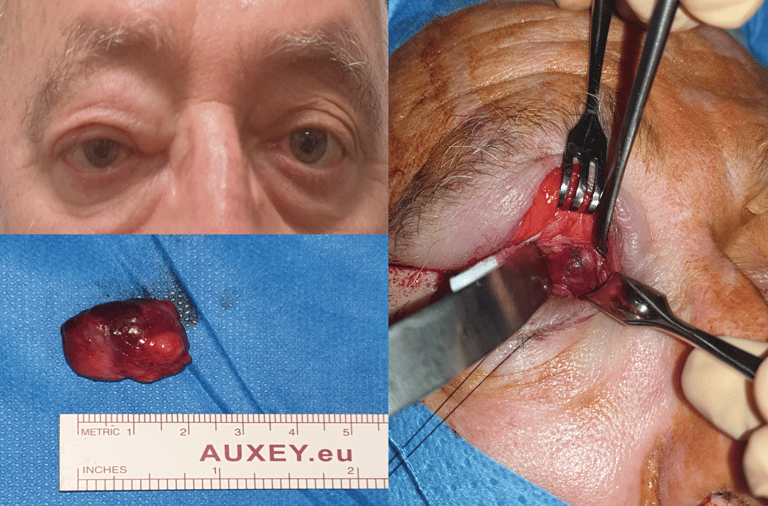

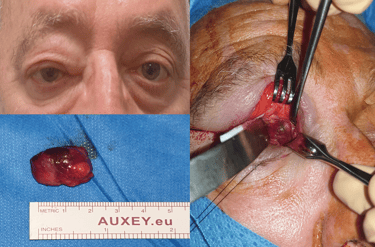

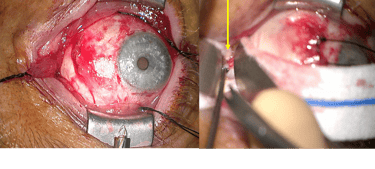

Exérèse d'une tumeur de l'orbite par orbitotomie latérale avec dépose puis repose osseuse

Exérèse d'une tumeur de l'orbite par orbitotomie antérieure réalisée par une simple incision dans le pli palpébral supérieur.

Biopsie d'une tumeur orbitaire et debulking (cytoréduction tumorale) par une voie d'abord type "swinging eyelid" avec une incision externe de 5 mm associée à une incision située à l'interieur de la paupière inférieure.

Exemple de prise en charge pluridisciplinaire neurochirurgie + oculoplastie dans la prise en charge d'un méningiome sphéno-orbitaire avec un abord double ptérional (volet crânien) et voie de pli palpébral avec dépose du rebord orbitaire supéro-latéral.

Abord d'une tumeur orbitaire par orbitotomie latérale avec désinsertion des deux paupières par une simple incision de moins de 1 cm au niveau du canthus externe.

Exemple de radiothérapie orbitaire adjuvante (complémentaire) après biopsie d'une tumeur orbitaire située au fond de l'orbite (apex). La radiothérapie est généralement réalisée au centre Antoine Lacassagne dans l'équipe du Pr Jérome DOYEN. Le Centre est équipé des derniers appareils de radiothérapie, dont un dispositif de protonthérapie de basse énergie pour les tumeurs de l'oeil et un appareil de protnthérapie de haute énergie pour les tumeurs orbitaires/ORL/cérébrales. La protonthérapie permet de cibler spécifiquement la tumeur en épargnant au maximum les tissus sains adjacents.

Dans certains cas, heureusement rares, le cancer de l'orbite est trop infiltrant et une chirurgie d'amputation de l'oeil et de la totalité du contenu orbitaire doit être réalisée. Il s'agit d'une chirurgie d'exentération orbitaire. Le Dr Arnaud MARTEL est amené à réaliser cette intervention plusieurs fois par an. Il a développé de manière pluridisciplinaire une prise en charge personnalisée pour la reconstruction de ces déficits faciaux importants publié dans la célèbre revue survey ophthalmology. La réhabilitation esthétique est réalisée à l'aide d'une épithèse (prothèse) faciale.

Aspect à une semaine d'une chirurgie d'exentération orbitaire avec reconstruction par un lambeau d’ascension faciale à ancrage osseux. Cette technique, réservée qu'à certaines tumeurs, permet une cicatrisation rapide, des suites opératoires simples et une réhabilitation esthétique par epithèse faciale accélérée.

Vidéos de chirurgies d'exentération orbitaire

Vidéo chirurgicale montrant l'exerèse complète d'une tumeur de l'orbite par une orbitotomie latérale avec dépose puis repose osseuse.

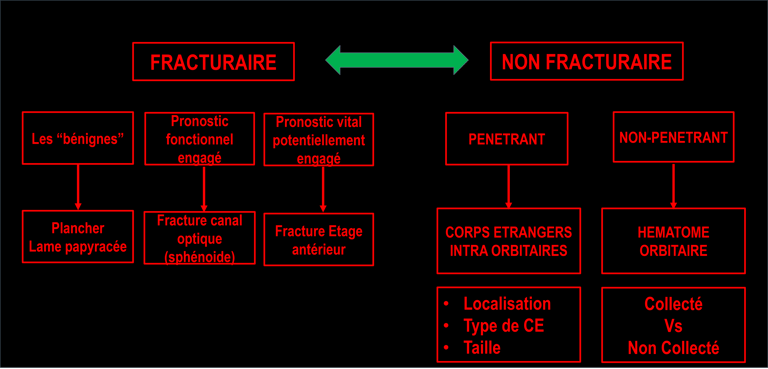

Les traumatismes de l'orbite : fractures, corps étrangers, hématome orbitaire...

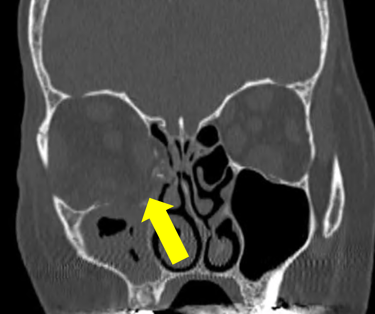

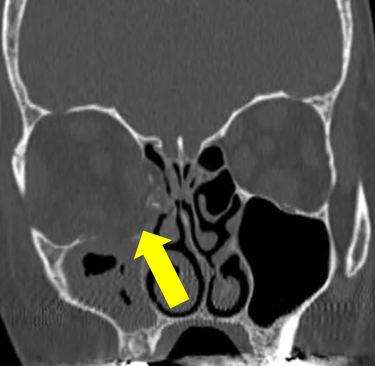

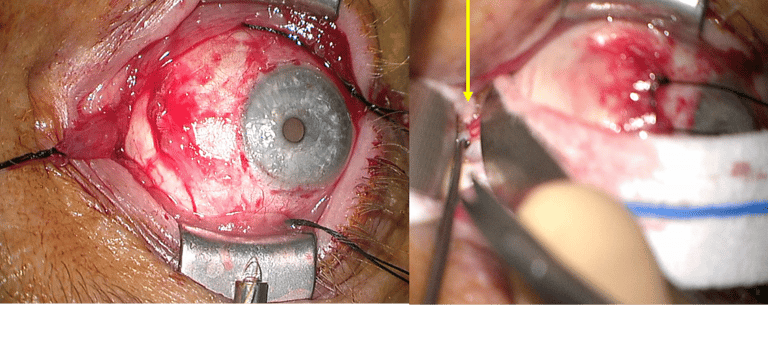

Les fractures de l'orbite sont fréquentes en raison de la finesse de certains os, notamment le plancher de l'orbite et la paroi médiale de l'orbite. Ces fractures font généralement suite à un traumatisme suite à une rixe ou une chute. Les symptômes sont un oedeme palpébral, une exophtalmie, une diplopie et une baisse d'acuité visuelle dans certains cas. Le scanner permet de porter le diagnostic et de réaliser le bilan lésionnel initial. Une atteinte de l’œil doit systématiquement être recherchée. L'hypoesthésie du nerf infra orbitaire (hyposensibilité de la joue) est fréquemment rencontrée. Un traitement chirurgical en urgence est seulement indiqué en cas d'incarcération d'un muscle oculomoteur (surtout chez l’enfant avec fractures en bois-verre). Chez l'adulte, l'indication opératoire dépendra de la diplopie et de l'enophtalmie (œil rentré à l'intérieur de l'orbite) lors d'une évaluation à 15 jours du traumatisme après résorption de l'oedeme. Un traitement antibiotique est généralement prescrit ainsi qu'une interdiction de mouchage du nez (risque d'emphysème orbitaire). Une fracture du plancher est traitée par un abord transconjonctival ou une voie d'abord sous ciliaire avec mise en place, si besoin, d'un implant résorbable ou pas. La paroi orbitaire médiale est abordée par voie retrocaronculaire sans cicatrice visible. Les suites opératoires peuvent être marquées par une diplopie transitoire et des hypoesthésies du nerf infra orbitaire spontanément résolutives.

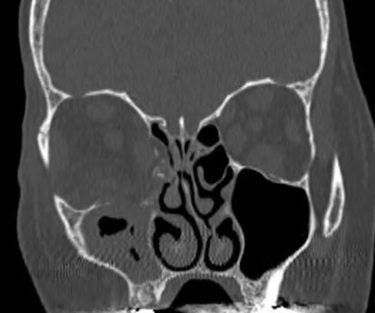

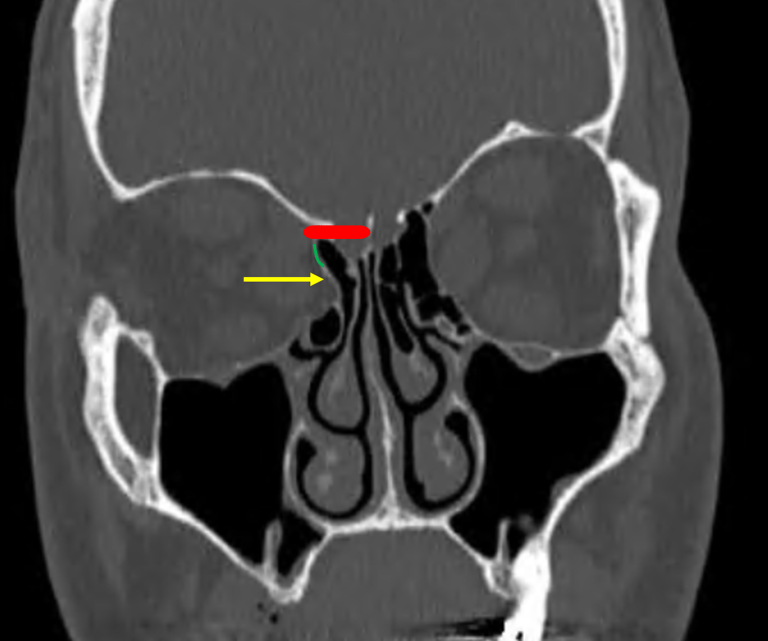

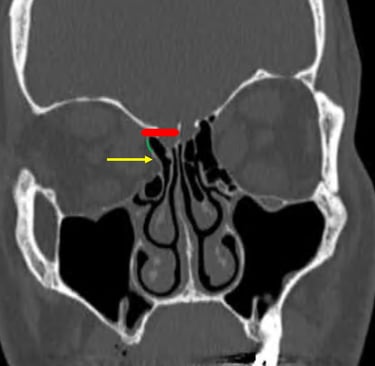

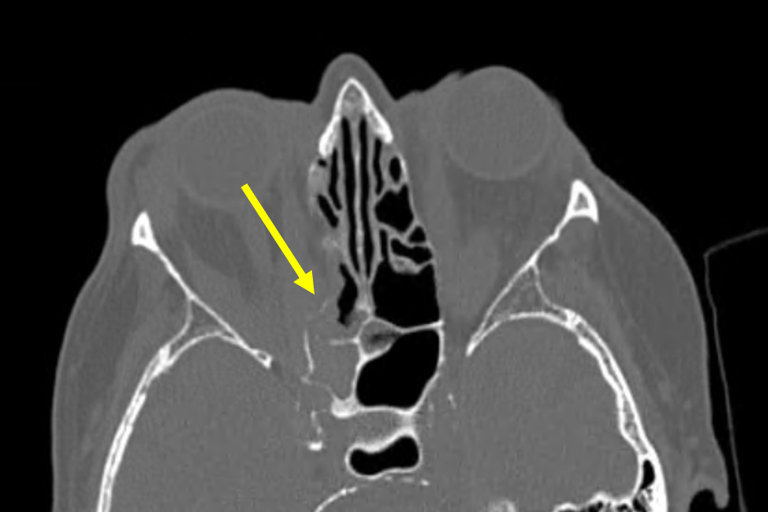

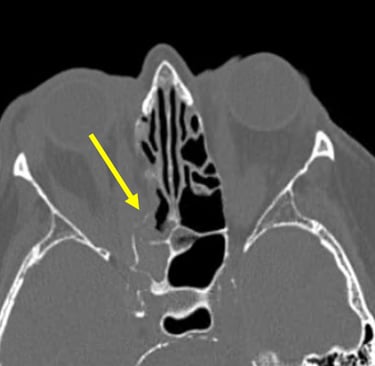

Fracture du plancher de l'orbite droite

Un corps étranger intra-orbitaire résulte généralement d’un traumatisme perforant, souvent lié à un accident domestique, professionnel ou à un traumatisme balistique (projections métalliques, éclats de verre, bois, etc.). Le patient peut présenter une douleur péri oculaire, une baisse de l’acuité visuelle, une diplopie, un œdème palpébral ou une exophtalmie. L’hématome orbitaire, quant à lui, survient typiquement après un traumatisme (chute, coup direct) et se manifeste par une exophtalmie, une douleur, une ecchymose périorbitaire, une limitation des mouvements oculaires et parfois une baisse de la vision si le nerf optique est comprimé. Le bilan repose sur l’imagerie médicale, notamment le scanner orbitaire, qui permet de localiser le corps étranger (s’il est radio-opaque), d’évaluer l’extension de l’hématome et de rechercher des lésions associées (fracture, atteinte du globe oculaire). Une IRM peut être utile si le corps étranger est non métallique et non visible au scanner. Le traitement dépend de la nature et de la localisation de la lésion : les corps étrangers doivent généralement être retirés chirurgicalement, surtout s’ils sont organiques ou s’ils provoquent une inflammation. Les hématomes orbitaires compressifs nécessitent parfois une décompression chirurgicale urgente afin de préserver la fonction visuelle.

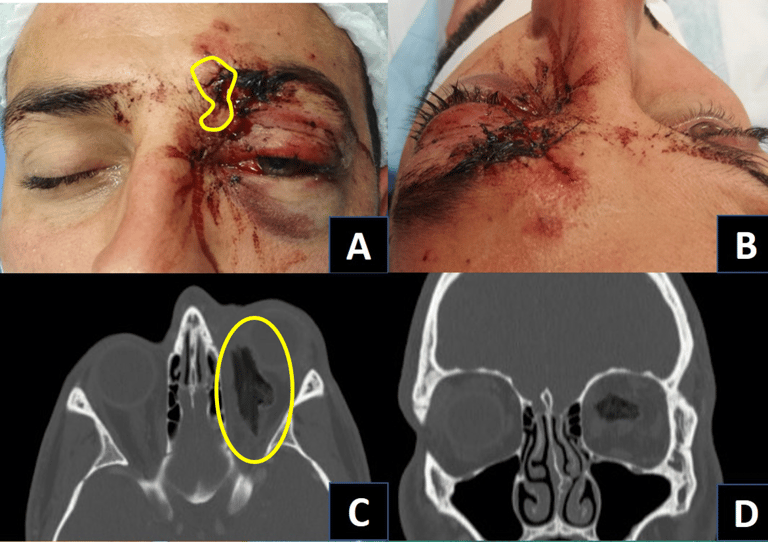

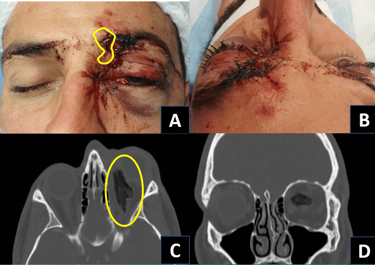

Exemple de corps étranger végétal intra orbitaire et intraconique responsable d'une exophtalmie. Une petite plaie peut parfois cacher un volumineux corps étranger orbitaire. Les corps étrangers végétaux doivent systématiquement être retirés. Les corps étrangers metalliques peuvent être laissés en place si ils sont très postérieurs.

Vidéo de chirurgie de drainage d'un hématome orbitaire

Exemple d'hématome orbitaire gauche spontanément hyperdense suite à une chute et favorisé par la prise d'anti coagulants. Présence d'une exophtalmie de stade 3. Une chirurgie en urgence a été réalisée.

Vidéo chirurgicale de la prise en charge d'une fracture du plancher de l'orbite associée à une plaie de paupière transfixiante

Résumé de la traumatologie orbitaire

Place de la fenestration des gaines du nerf optique dans l'hypertension intracrânienne idiopathique

L’hypertension intracrânienne idiopathique (HTIC) est une pathologie caractérisée par une élévation de la pression du liquide cérébrospinal (LCR) sans cause identifiable à l’imagerie. Elle touche principalement les femmes jeunes en surpoids ou obèses et peut entraîner des céphalées, des troubles visuels, des acouphènes et un œdème papillaire bilatéral. La physiopathologie implique un déséquilibre entre la production et la résorption du LCR, avec une implication possible de sténoses veineuses cérébrales ou d’autres mécanismes non veineux. Le diagnostic repose sur des critères cliniques (notamment ceux de Dandy modifiés), une pression du LCR mesurée élevée (>25 cmH₂O chez les patients obèses), et une IRM cérébrale avec des séquences spécifiques qui recherchent notamment une dilatation des gaines optiques, une protrusion papillaire et une sténose des sinus veineux.

Le traitement de l’HTIC est multidisciplinaire et comprend des approches médicales et chirurgicales. Sur le plan médical, la perte de poids est un élément clé, associée à des traitements pharmacologiques tels que l’acétazolamide (Diamox®), les diurétiques, les corticoïdes ou encore le topiramate. En cas d’échec du traitement médical, qui survient dans environ 25 % des cas, un traitement chirurgical est envisagé. Trois grandes options sont disponibles : les dérivations du LCR (ventriculo-péritonéale ou lumbo-péritonéale), le stenting veineux (notamment en cas de sténose du sinus transverse ou sigmoïde), et la fenestration des gaines du nerf optique (FGNO).

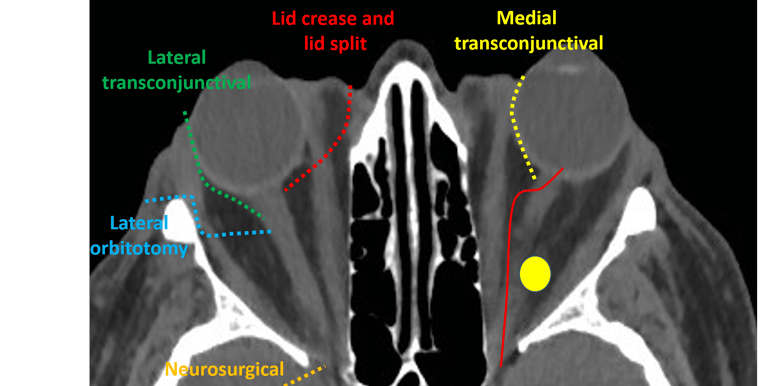

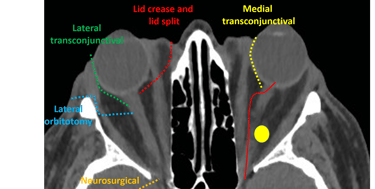

La FGNO, bien que moins pratiquée aujourd’hui, conserve une place importante dans certaines situations cliniques précises. Elle est particulièrement indiquée dans les formes fulminantes d’HTIC, lorsque la baisse de l’acuité visuelle est brutale et menaçante, ainsi qu’en cas d’œdème papillaire persistant malgré un traitement par stenting ou dérivation du LCR. Elle peut également être envisagée lorsqu’il existe une contre-indication ou une impossibilité technique ou logistique de réaliser les autres options chirurgicales. La FGNO est à ce jour le seul geste ophtalmologique capable d’améliorer une acuité visuelle réduite jusqu’à la simple perception lumineuse. La technique consiste à créer une ouverture dans la gaine méningée qui entoure le nerf optique, permettant ainsi une décompression locale du LCR périnerveux et une diminution de la pression exercée sur le nerf. Plusieurs voies d’abord chirurgical peuvent être utilisées : la voie transconjonctivale médiale, généralement privilégiée en pratique courante pour son accès direct et sa faible morbidité, la voie transconjonctivale latérale, la voie par pli palpébral supérieur, la voie par orbitotomie latérale ou, plus rarement, la voie neurochirurgicale. La fenestration elle-même est réalisée à l’aide d’un bistouri ou de ciseaux au niveau de la dure-mère du nerf optique, en évitant soigneusement l’artère centrale de la rétine. Il est possible de faire une seule ouverture ou plusieurs incisions parallèles. En conclusion, même si la fenestration des gaines optiques est aujourd’hui moins enseignée et peu courante en France, elle reste un outil chirurgical précieux dans certaines formes graves d’HTIC. Sa réussite dépend de la réactivité diagnostique, de la coordination interdisciplinaire, et de la disponibilité d’ophtalmologistes formés à cette chirurgie oculoplastique complexe.

Principales voies d'abord chirurgicales du nerf optique

Le nerf optique est visualisé (flèche jaune) lors d'une voie transconjonctivale médiale avec dépose musculaire puis repose

Dr Arnaud MARTEL

Chirurgie orbite-paupières-voies lacrymales-Esthétique

Contact :

Mme PARMARO Cécilia

04 92 03 34 40

parmaro.c@chu-nice.fr

© 2025. All rights reserved.